[写真あり] 抜髄か歯髄保存かの判断。素人なので決められない

相談者:

-ふみ-さん (48歳:男性)

投稿日時:2024-12-19 14:16:39

こんにちは。

左下4歯において、抜髄をするか、歯髄保存をするかを素人に判断を迫られてて困っております。

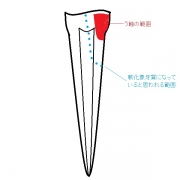

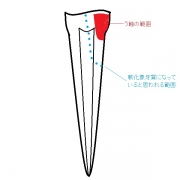

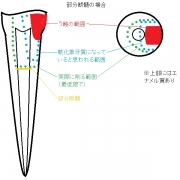

状況は添付画像の通りです。

軟化象牙質もう蝕のうちだと思いますが、あえて、空洞化した部分を「う蝕」、残って柔らかくなっている箇所を「軟化象牙質」としました。

軟化してると言っても、掻いたら柔らかくなっているものが出てくる感じで、ドロドロにはなっていません。

神経にほど近い穴になっているため、冷たいものはすごく凍みます。

熱いものは凍みません。

痛みについては、私は過去から象牙質に大きな虫歯になっても歯冠の痛みを感じないためありません。

その代わり、今回であれば歯槽骨よりまだ下の顎骨が痛みます。

ひと昔前はこの状態であれば完全に抜髄だったと思いますが、今は歯髄をできるだけ残す方法が取られてきているため尋ねてきているのだと思います。

ただ、MTAセメントを使う等自由診療はお金がかかりすぎてできないため、保険内で次のうちどれかに決める形になります。

(1)部分断髄をして、水酸化カルシウム製剤を入れてレジンで修復。

(2)部分断髄をして、レジンのみで直接修復。

(3)抜髄

水酸化カルシウム製剤は3ヶ月程度で第二象牙質ができればいいですが、これを使った時の成功率が低いと言われているところから、この水酸化カルシウム自体が歯髄に何か悪影響を与えているかもしれない不安があります。

レジンのみでの修復は、3ヶ月程度であれば問題ないでしょうけど、これから先ずっと使っていくとなると、隙間ができてそこから雑菌が侵入し、底でむき出しになっている歯髄にまで到達してしまう可能性がありますよね。

また、水酸化カルシウム製剤を使って歯髄温存療法をするのは、失敗時、保険のペナルティの件で歯科医師はしたくないという本音の記事を見たことがあります。

ペナルティの件でしたくないというのは除外して、画像の状態であれば、(1)〜(3)のどれを選択するのが望ましいでしょうか?

そうお考えになる理由も添えていただけると助かります。

よろしくお願い申し上げます。

画像1

左下4歯において、抜髄をするか、歯髄保存をするかを素人に判断を迫られてて困っております。

状況は添付画像の通りです。

軟化象牙質もう蝕のうちだと思いますが、あえて、空洞化した部分を「う蝕」、残って柔らかくなっている箇所を「軟化象牙質」としました。

軟化してると言っても、掻いたら柔らかくなっているものが出てくる感じで、ドロドロにはなっていません。

神経にほど近い穴になっているため、冷たいものはすごく凍みます。

熱いものは凍みません。

痛みについては、私は過去から象牙質に大きな虫歯になっても歯冠の痛みを感じないためありません。

その代わり、今回であれば歯槽骨よりまだ下の顎骨が痛みます。

ひと昔前はこの状態であれば完全に抜髄だったと思いますが、今は歯髄をできるだけ残す方法が取られてきているため尋ねてきているのだと思います。

ただ、MTAセメントを使う等自由診療はお金がかかりすぎてできないため、保険内で次のうちどれかに決める形になります。

(1)部分断髄をして、水酸化カルシウム製剤を入れてレジンで修復。

(2)部分断髄をして、レジンのみで直接修復。

(3)抜髄

水酸化カルシウム製剤は3ヶ月程度で第二象牙質ができればいいですが、これを使った時の成功率が低いと言われているところから、この水酸化カルシウム自体が歯髄に何か悪影響を与えているかもしれない不安があります。

レジンのみでの修復は、3ヶ月程度であれば問題ないでしょうけど、これから先ずっと使っていくとなると、隙間ができてそこから雑菌が侵入し、底でむき出しになっている歯髄にまで到達してしまう可能性がありますよね。

また、水酸化カルシウム製剤を使って歯髄温存療法をするのは、失敗時、保険のペナルティの件で歯科医師はしたくないという本音の記事を見たことがあります。

ペナルティの件でしたくないというのは除外して、画像の状態であれば、(1)〜(3)のどれを選択するのが望ましいでしょうか?

そうお考えになる理由も添えていただけると助かります。

よろしくお願い申し上げます。

画像1

[過去のご相談]

回答1

回答1高田歯科 (神戸 三ノ宮・須磨)のタカタです。

回答日時:2024-12-19 16:28:42

保険診療で歯髄保存の治療を受けるか、それとも抜髄してしまうかと言うことですね。

自由診療で視るということは、多くの費用がかかるだけに歯科医師もそこに挑む上での覚悟が違ってきます。

だからと言って保険診療を手抜きするわけではありませんが、自由診療とはそう言うものです。

さて、保険診療で行なっていくとなると、成功確率は若干下がると思いますが、それよりも気になるのは、

”仮にうまく行かなかったとしてもそれを納得できるか”

だと思います。

うまく行かなかったとしてもその後、再び治療を行うことを納得できるのであれば保険診療で歯髄保存にトライしてみて、うまくいけばラッキーだと思います。

その辺りの信頼関係次第かと思いますので歯科医師とよく相談して決められるのがいいと思います。

ちなみに、私の医院では歯髄保存治療は保険診療では行なっておりません。

理由は、先ほど書いたように成功率が若干低いからです。

自由診療で視るということは、多くの費用がかかるだけに歯科医師もそこに挑む上での覚悟が違ってきます。

だからと言って保険診療を手抜きするわけではありませんが、自由診療とはそう言うものです。

さて、保険診療で行なっていくとなると、成功確率は若干下がると思いますが、それよりも気になるのは、

”仮にうまく行かなかったとしてもそれを納得できるか”

だと思います。

うまく行かなかったとしてもその後、再び治療を行うことを納得できるのであれば保険診療で歯髄保存にトライしてみて、うまくいけばラッキーだと思います。

その辺りの信頼関係次第かと思いますので歯科医師とよく相談して決められるのがいいと思います。

ちなみに、私の医院では歯髄保存治療は保険診療では行なっておりません。

理由は、先ほど書いたように成功率が若干低いからです。

相談者からの返信

相談者からの返信相談者:

-ふみ-さん

返信日時:2024-12-19 17:42:51

回答2

回答2船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。

回答日時:2024-12-20 11:10:58

こんにちは。

素人とありますが、かなり調べておられるようですからご本人が決めてくださいと言われたのでしょうか?

歯科医も悩むケースだと思いますが、この状態では抜髄してもらう方が良いかもしれませんね。

抜髄しますとしばらくの期間(何年も上手くいけば何十年も)痛まないですからね。

深くなって発見された虫歯を治療する方法には色々ありますが、抜髄する選択になりますと今度は根管充填まで上手く仕上げる為に歯の真ん中部の虫歯ではない健全な歯質を大きく根管治療用に削り落とす必要が生じます(後にきちんと修復治療で補強もすることになりますが)。

歯質は片側が虫歯の為全く無くなり、さらに真ん中も根管治療の為に全くなくなりますから一壁しか無くなり(?)咬む力に耐え難くなると判断することになれば、根管に支持を求めて支台築造しクラウン(冠)にするしかなくなります。

クラウンを白いのでと望まれましたから、白い材料は決まり事があり厚みが必要になりますから、白い冠の為にさらに歯の全周をグルリと削り落とす必要が生じます。

そういう事でご自身の歯質がどんどん失われて次回の治療選択肢がどんどん狭まってまいります。

場合によっては破折により抜歯しか選択できないという場合もしばしば生じます。

そういう長期の経過を想像できる為、歯科医からは痛みが生じる可能性がゼロではなく場合により高くなるけど(抜髄しなければ知覚が残りますし、ご自身の歯質が多量に残ります)それを許容して歯髄を残す治療を選択されますか?とお尋ねしておくことになります。

歯髄はいずれ死んで壊疽してしまう場合もありますからその治療時は痛みがまた出ることになります。

とりあえず、痛みができるだけ長く出ない方を望まれますと痛まないうちに抜髄をした方が良いという事になります。

歯質を多量に失っても良いから痛まない方が良い(歯髄を薬剤に置き換えたら痛みからしばらく解放されます)ならば抜髄が良いという事になると思います。

いずれも材料にこだわられなければ虫歯の病名から保険診療で可能です。

素人とありますが、かなり調べておられるようですからご本人が決めてくださいと言われたのでしょうか?

歯科医も悩むケースだと思いますが、この状態では抜髄してもらう方が良いかもしれませんね。

抜髄しますとしばらくの期間(何年も上手くいけば何十年も)痛まないですからね。

深くなって発見された虫歯を治療する方法には色々ありますが、抜髄する選択になりますと今度は根管充填まで上手く仕上げる為に歯の真ん中部の虫歯ではない健全な歯質を大きく根管治療用に削り落とす必要が生じます(後にきちんと修復治療で補強もすることになりますが)。

歯質は片側が虫歯の為全く無くなり、さらに真ん中も根管治療の為に全くなくなりますから一壁しか無くなり(?)咬む力に耐え難くなると判断することになれば、根管に支持を求めて支台築造しクラウン(冠)にするしかなくなります。

クラウンを白いのでと望まれましたから、白い材料は決まり事があり厚みが必要になりますから、白い冠の為にさらに歯の全周をグルリと削り落とす必要が生じます。

そういう事でご自身の歯質がどんどん失われて次回の治療選択肢がどんどん狭まってまいります。

場合によっては破折により抜歯しか選択できないという場合もしばしば生じます。

そういう長期の経過を想像できる為、歯科医からは痛みが生じる可能性がゼロではなく場合により高くなるけど(抜髄しなければ知覚が残りますし、ご自身の歯質が多量に残ります)それを許容して歯髄を残す治療を選択されますか?とお尋ねしておくことになります。

歯髄はいずれ死んで壊疽してしまう場合もありますからその治療時は痛みがまた出ることになります。

とりあえず、痛みができるだけ長く出ない方を望まれますと痛まないうちに抜髄をした方が良いという事になります。

歯質を多量に失っても良いから痛まない方が良い(歯髄を薬剤に置き換えたら痛みからしばらく解放されます)ならば抜髄が良いという事になると思います。

いずれも材料にこだわられなければ虫歯の病名から保険診療で可能です。

相談者からの返信

相談者からの返信相談者:

-ふみ-さん

返信日時:2024-12-20 16:04:44

>船橋先生

ご回答ありがとうございます。

いつも詳しい解説をありがとうございます。

船橋先生のように詳しい話し合いをしていただける先生だと迷いなく進められていいです。

近郊であれば治療をお願いしたいところですが新幹線の距離になってしまいますのが残念です。

「深くなって発見された虫歯を…」の部分は歯髄温存療法を選択し、失敗になった時の再治療の時はということで読めばよろしいですね?

私は素人です。

歯について興味があり、過去に少し独学をしたことがあったため普通の人よりは知っている状態になっています。

でも、治療の前にはそんなに喋ってません。

今回の水酸化カルシウム製剤を使った歯髄温存ができることも知りませんでした。

医学や処置方法は進化しているのに、私の独学は数年前で止まっていたので、担当医に状態を説明されて、

「雑菌が歯髄周りまで及んでいるのに抜髄するしかないでしょ。なぜ選択肢があるんだ?」

と思っていました。

数年前までは水酸化カルシウム製剤での保存は成功率が低く、抜髄の方法が主流だったためと思います。

知ったのは帰って調べた後です。

判断を私に回したのは、歯髄温存療法が高まってきているのと、その歯科では歯髄温存療法はせず、抜髄しかしないためかと思います。

歯髄温存療法を希望する時は他院で自由診療でという選択でした。

船橋先生は、この絵図と4歯であるということ等総合して、この状態では抜髄してもらう方が良いということでございますね。

ありがとうございます。

こういうどちらがいいと思うという医師の意見は非常に助かります。

本当に今回の判断は難しいです。

水酸化カルシウム製剤での部分断髄は3ヶ月程度で第二象牙質ができればいい方法だと思います。

通常は、3ヶ月程度で第二象牙質ができるでしょうけど、そもそも歯髄がダメージを受けていたら第二象牙質に置き換わりませんし。

失敗のひとつとして、埋めたCRと歯質の間に隙間ができて雑菌がCRの下に入ることが予想されますが、これもしっかり埋めていれば3ヶ月の間に侵入することは少ないように思います。

水酸化カルシウム製剤を使った治療の成功率も上がってきているようでそこがまた迷うところになります。

結局のところ、感染した部分の歯髄をうまく見極めて断髄し、品質が向上している今のCRで完璧に封鎖してしまうことができれば成功率は上がる気がします。

ただ、この先永年使っていくとどうなるか、隙間ができて再治療になる可能性はありますね。

第二象牙質も薄いでしょうからすぐに雑菌が神経に到達します。

そうなると、解説していただいた通り、細く薄い4歯の歯質を更に削る治療になります。

今RCTをしてクラウン装着をしておけば隙間から雑菌が侵入の可能性はないことはないですが低いですね。

あとは、部分断髄だと、唇側は天然歯が残り加齢に伴う他の歯との色差がほぼ出ない。

クラウンだと色差が出てくる。

部分断髄だと、上部はCRになるので担当医の造形美によって不自然な形・色になる可能性がある等がありますね。

長い目で見たらどちらがよいか。

どちらも一長一短なのか難しいですね(T T)

-----

あと、この場で素朴な疑問があり質問です。

・歯冠のう蝕を削っていって、神経の直前まで削りましたといった時にはたいがい、神経の黒い穴が2つ見えているのでが、1根であっても2つ穴が見えていて、これは歯髄腔の天井の高さが部分によって違うから高い位置が穴として見えているということなのでしょうか?

・また、その黒い穴が見えているのに、神経までは皮一枚あると言われます。二重天井のようになっているということなのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

いつも詳しい解説をありがとうございます。

船橋先生のように詳しい話し合いをしていただける先生だと迷いなく進められていいです。

近郊であれば治療をお願いしたいところですが新幹線の距離になってしまいますのが残念です。

「深くなって発見された虫歯を…」の部分は歯髄温存療法を選択し、失敗になった時の再治療の時はということで読めばよろしいですね?

私は素人です。

歯について興味があり、過去に少し独学をしたことがあったため普通の人よりは知っている状態になっています。

でも、治療の前にはそんなに喋ってません。

今回の水酸化カルシウム製剤を使った歯髄温存ができることも知りませんでした。

医学や処置方法は進化しているのに、私の独学は数年前で止まっていたので、担当医に状態を説明されて、

「雑菌が歯髄周りまで及んでいるのに抜髄するしかないでしょ。なぜ選択肢があるんだ?」

と思っていました。

数年前までは水酸化カルシウム製剤での保存は成功率が低く、抜髄の方法が主流だったためと思います。

知ったのは帰って調べた後です。

判断を私に回したのは、歯髄温存療法が高まってきているのと、その歯科では歯髄温存療法はせず、抜髄しかしないためかと思います。

歯髄温存療法を希望する時は他院で自由診療でという選択でした。

船橋先生は、この絵図と4歯であるということ等総合して、この状態では抜髄してもらう方が良いということでございますね。

ありがとうございます。

こういうどちらがいいと思うという医師の意見は非常に助かります。

本当に今回の判断は難しいです。

水酸化カルシウム製剤での部分断髄は3ヶ月程度で第二象牙質ができればいい方法だと思います。

通常は、3ヶ月程度で第二象牙質ができるでしょうけど、そもそも歯髄がダメージを受けていたら第二象牙質に置き換わりませんし。

失敗のひとつとして、埋めたCRと歯質の間に隙間ができて雑菌がCRの下に入ることが予想されますが、これもしっかり埋めていれば3ヶ月の間に侵入することは少ないように思います。

水酸化カルシウム製剤を使った治療の成功率も上がってきているようでそこがまた迷うところになります。

結局のところ、感染した部分の歯髄をうまく見極めて断髄し、品質が向上している今のCRで完璧に封鎖してしまうことができれば成功率は上がる気がします。

ただ、この先永年使っていくとどうなるか、隙間ができて再治療になる可能性はありますね。

第二象牙質も薄いでしょうからすぐに雑菌が神経に到達します。

そうなると、解説していただいた通り、細く薄い4歯の歯質を更に削る治療になります。

今RCTをしてクラウン装着をしておけば隙間から雑菌が侵入の可能性はないことはないですが低いですね。

あとは、部分断髄だと、唇側は天然歯が残り加齢に伴う他の歯との色差がほぼ出ない。

クラウンだと色差が出てくる。

部分断髄だと、上部はCRになるので担当医の造形美によって不自然な形・色になる可能性がある等がありますね。

長い目で見たらどちらがよいか。

どちらも一長一短なのか難しいですね(T T)

-----

あと、この場で素朴な疑問があり質問です。

・歯冠のう蝕を削っていって、神経の直前まで削りましたといった時にはたいがい、神経の黒い穴が2つ見えているのでが、1根であっても2つ穴が見えていて、これは歯髄腔の天井の高さが部分によって違うから高い位置が穴として見えているということなのでしょうか?

・また、その黒い穴が見えているのに、神経までは皮一枚あると言われます。二重天井のようになっているということなのでしょうか?

相談者からの返信

相談者からの返信相談者:

-ふみ-さん

返信日時:2024-12-20 16:43:13

回答3

回答3船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。

回答日時:2024-12-23 11:18:18

相談者からの返信

相談者からの返信相談者:

-ふみ-さん

返信日時:2024-12-24 11:34:56

>船橋先生

かしこまりました。

お返事ありがとうございます。

かしこまりました。

お返事ありがとうございます。

相談者からの返信

相談者からの返信相談者:

-ふみ-さん

返信日時:2024-12-24 12:42:31

この質問の件について色々調べていました。

■この方法ができる歯科医院を探す労力的な問題

「部分断髄をして、水酸化カルシウム製剤を入れてレジンで修復」

この方法でできれば一番自分としてはいいのですが、これをするには多くの条件が重ならないとできないようです。

・顕微鏡かマイクロスコープがある歯科医院で、この治療をしていること。[保険のメニューとしては存在するが、実際にその治療(品があるか)をしているかは各歯科医院による]

・この治療に使える、純度の高い水酸化カルシウム製剤を保有しているまたは取り寄せをしてくれるか。

・緻密で難易度の高い治療を保険の安い点数でしなければならず、失敗せずに慎重にさせるために、3ヶ月以内に抜髄になった時は抜髄点数から断髄点数を差し引いての点数となるため、歯科医院としてはしたくない治療である。

すなわち、どの歯科医院でもする治療ではないことから、各医院のホームページにも載っていないことを問い合わせて見つけていかなければいけない。

その面倒さがあります。

■部分断髄を選択しても歯冠の歯質はほとんどなくなる

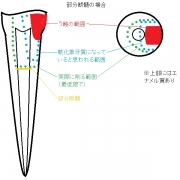

新たに絵を載せます。最初の絵から軟化象牙質の箇所は少し修正しました。エナメル質・セメント質は軟化してませんからね。

この絵は削る予想も含めたものですが、部分断髄の処置をするために緑の点線の辺りまで削る必要があると思います。

すると歯冠の歯質はほとんどなくなります。

歯髄は半分残るので、栄養供給はされますが、果たして残った半分の歯髄から遠くなった歯冠まで栄養が運ばれるのか?です。

歯質の中に栄養を運ぶ管が通っているならまだしも。

実際は歯髄に近いところだけが歯質維持されて、歯冠は枯れ木となり、割れやすくなるのではないでしょうか?

まとめ

結局、部分断髄という治療方法が保険の中でありながら、選べないような状況になっている。

選べたとしても、今回のような歯の状態では歯質を多く削らないといけなく、純度の高い水酸化カルシウム製剤を使用するのと年月が経過しても隙間ができてこないCR充填がされなければ成功しないというハードルが高い状態ということです。

部分断髄後に、痛みが出てきて再治療(RCT)になるのは構わないのですが、その時にCRを剥がした箇所を掃除するのに更に歯質を失うのと、部分断髄の段階でどうせ歯質が大きくなくなるので、こういうことは1回で済ませた方がいいという感じがします。

雑菌にやられた部分が大きい場合は断髄をしても見た目にわからない歯髄の感染が残ってしまうこともあるし、残せる歯冠の歯質も結局少なくなってしまうので、諦めて抜髄をしてしまう方が長期的にも再治療になる可能性が低く、コストも安くなると思いました。

画像1

■この方法ができる歯科医院を探す労力的な問題

「部分断髄をして、水酸化カルシウム製剤を入れてレジンで修復」

この方法でできれば一番自分としてはいいのですが、これをするには多くの条件が重ならないとできないようです。

・顕微鏡かマイクロスコープがある歯科医院で、この治療をしていること。[保険のメニューとしては存在するが、実際にその治療(品があるか)をしているかは各歯科医院による]

・この治療に使える、純度の高い水酸化カルシウム製剤を保有しているまたは取り寄せをしてくれるか。

・緻密で難易度の高い治療を保険の安い点数でしなければならず、失敗せずに慎重にさせるために、3ヶ月以内に抜髄になった時は抜髄点数から断髄点数を差し引いての点数となるため、歯科医院としてはしたくない治療である。

すなわち、どの歯科医院でもする治療ではないことから、各医院のホームページにも載っていないことを問い合わせて見つけていかなければいけない。

その面倒さがあります。

■部分断髄を選択しても歯冠の歯質はほとんどなくなる

新たに絵を載せます。最初の絵から軟化象牙質の箇所は少し修正しました。エナメル質・セメント質は軟化してませんからね。

この絵は削る予想も含めたものですが、部分断髄の処置をするために緑の点線の辺りまで削る必要があると思います。

すると歯冠の歯質はほとんどなくなります。

歯髄は半分残るので、栄養供給はされますが、果たして残った半分の歯髄から遠くなった歯冠まで栄養が運ばれるのか?です。

歯質の中に栄養を運ぶ管が通っているならまだしも。

実際は歯髄に近いところだけが歯質維持されて、歯冠は枯れ木となり、割れやすくなるのではないでしょうか?

まとめ

結局、部分断髄という治療方法が保険の中でありながら、選べないような状況になっている。

選べたとしても、今回のような歯の状態では歯質を多く削らないといけなく、純度の高い水酸化カルシウム製剤を使用するのと年月が経過しても隙間ができてこないCR充填がされなければ成功しないというハードルが高い状態ということです。

部分断髄後に、痛みが出てきて再治療(RCT)になるのは構わないのですが、その時にCRを剥がした箇所を掃除するのに更に歯質を失うのと、部分断髄の段階でどうせ歯質が大きくなくなるので、こういうことは1回で済ませた方がいいという感じがします。

雑菌にやられた部分が大きい場合は断髄をしても見た目にわからない歯髄の感染が残ってしまうこともあるし、残せる歯冠の歯質も結局少なくなってしまうので、諦めて抜髄をしてしまう方が長期的にも再治療になる可能性が低く、コストも安くなると思いました。

画像1

回答4

回答4船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。

回答日時:2024-12-25 02:27:04

お調べになった先が歯科医院が提供している情報の場合かなりの誘導が入ってしまう場合が多々あります。

宣伝広告的な内容をどうしても含んでしまいやすい為です。

一応、日本では学術団体が指針を出していますから貼っておきます。

https://www.hozon.or.jp/member/publication/guideline/file/guideline_2015.pdf

第三部の113ページから記載されています。

エビデンスベースドの内容になります。

それによると、マイクロスコープの有無に左右されないという事と、薬剤は普及薬でよく安価な薬剤に高いエビデンスがあります。

また、これは私の考えなのですが、保険診療では差別化は禁止されている為、ホームページなどにあえて保険診療の内容で差別化を図るような事をしていない歯科医院が多いのではないかと思います。

とりあえず、今おかかりの歯科医院では歯髄温存療法を試みるにはすでに遅すぎて行わないという判断になっているようですから、ご希望が強ければ新たな歯科医院に早めに行く必要がありそうな気がいたします。

虫歯は深くなって見つかると治療が難しくなりますから、痛みが出ないうちに上手く治療してもらえればよいのですが。

宣伝広告的な内容をどうしても含んでしまいやすい為です。

一応、日本では学術団体が指針を出していますから貼っておきます。

https://www.hozon.or.jp/member/publication/guideline/file/guideline_2015.pdf

第三部の113ページから記載されています。

エビデンスベースドの内容になります。

それによると、マイクロスコープの有無に左右されないという事と、薬剤は普及薬でよく安価な薬剤に高いエビデンスがあります。

また、これは私の考えなのですが、保険診療では差別化は禁止されている為、ホームページなどにあえて保険診療の内容で差別化を図るような事をしていない歯科医院が多いのではないかと思います。

とりあえず、今おかかりの歯科医院では歯髄温存療法を試みるにはすでに遅すぎて行わないという判断になっているようですから、ご希望が強ければ新たな歯科医院に早めに行く必要がありそうな気がいたします。

虫歯は深くなって見つかると治療が難しくなりますから、痛みが出ないうちに上手く治療してもらえればよいのですが。

相談者からの返信

相談者からの返信相談者:

-ふみ-さん

返信日時:2024-12-25 09:21:01

>船橋先生

ほんといつも詳細なアドバイスありがとうございます。

こういう、公式なエビデンスは便りになります。

こういうのを知っていく必要がありますね。

軟化象牙質は雑菌が及んでいるのでしょうか?

軟化は雑菌が出す酸が垂れてなっているのであって、雑菌が及んでいないということであれば、確かに、軟化象牙質を硬化させれば今回の場合は露髄が少なくて済みます。

歯髄が可逆的であれば尚更回復の見込みが出てきます。

そうすると、断髄も考える必要がなくなります。

ただし、今回の私のように、軟化部分が深くなっていれば、水酸化カルシウム製剤で果たして深部まで硬化するのかという疑問もあります。

軟化象牙質を全部取り切った後で直接覆髄をすると「その成功率が30〜80%」という幅のあるエビデンスになっているので、軟化象牙質を全部取り切るならば部分断髄になるでしょうね。

2023年、歯科でIPC法は保険適応外と聞きましたが、このエビデンスによると適応になってますね。

調べた先は歯科医院のページや、歯科医院に直接メール問合せのものが多いですね。

>それによると、マイクロスコープの有無に左右されないという事と、薬剤は普及薬でよく安価な薬剤に高いエビデンスがあります。

⇒覆髄ではマイクロスコープは必要ないかもしれませんが、断髄となるとマイクロスコープがある方がより正確かもしれませんね。

>今おかかりの歯科医院では歯髄温存療法を試みるにはすでに遅すぎて行わないという判断

⇒その歯科の方針で、歯髄温存療法はしないということです。

古い考え方の通り、歯髄ギリギリまで虫歯が進行するといずれ歯髄は死ぬため残す治療はしないということのようです。

船橋先生、それでも最初のご回答の「この状態では抜髄してもらう方が良いかもしれませんね。」というのは、やはりこれだけ軟化分を含めると深くまでいっているため、一生歯髄が健全でいける可能性は低いからということでしょうか?

ほんといつも詳細なアドバイスありがとうございます。

こういう、公式なエビデンスは便りになります。

こういうのを知っていく必要がありますね。

軟化象牙質は雑菌が及んでいるのでしょうか?

軟化は雑菌が出す酸が垂れてなっているのであって、雑菌が及んでいないということであれば、確かに、軟化象牙質を硬化させれば今回の場合は露髄が少なくて済みます。

歯髄が可逆的であれば尚更回復の見込みが出てきます。

そうすると、断髄も考える必要がなくなります。

ただし、今回の私のように、軟化部分が深くなっていれば、水酸化カルシウム製剤で果たして深部まで硬化するのかという疑問もあります。

軟化象牙質を全部取り切った後で直接覆髄をすると「その成功率が30〜80%」という幅のあるエビデンスになっているので、軟化象牙質を全部取り切るならば部分断髄になるでしょうね。

2023年、歯科でIPC法は保険適応外と聞きましたが、このエビデンスによると適応になってますね。

調べた先は歯科医院のページや、歯科医院に直接メール問合せのものが多いですね。

>それによると、マイクロスコープの有無に左右されないという事と、薬剤は普及薬でよく安価な薬剤に高いエビデンスがあります。

⇒覆髄ではマイクロスコープは必要ないかもしれませんが、断髄となるとマイクロスコープがある方がより正確かもしれませんね。

>今おかかりの歯科医院では歯髄温存療法を試みるにはすでに遅すぎて行わないという判断

⇒その歯科の方針で、歯髄温存療法はしないということです。

古い考え方の通り、歯髄ギリギリまで虫歯が進行するといずれ歯髄は死ぬため残す治療はしないということのようです。

船橋先生、それでも最初のご回答の「この状態では抜髄してもらう方が良いかもしれませんね。」というのは、やはりこれだけ軟化分を含めると深くまでいっているため、一生歯髄が健全でいける可能性は低いからということでしょうか?

回答5

回答5船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。

回答日時:2024-12-25 10:01:07

あくまでもお描きになった絵を見た印象とおかかりになった歯科医の診断を元にです。

実際にはもっと細かく歯科医は診ていると思いますが、説明時間の長い短いに点数がない保険診療ではチェアーサイドで説明する時間はないのでしょう。

歯科医が説明に時間を要したがそれが収益に見合わない、そんな事ばかりしていますと他の医療スタッフにも多大な迷惑をかけることになりますから、自費をお探しくださいという説明になったように思います。

自費治療ではかなり高く設定するのが基本だと思います。

その代わり満足度は高くなるのではないかと思います。

私のように無償で付き合って長々と回答できる歯科医はあまりいない為、ここの登録者は多くても回答者も少なくなる一方です。

これからはきちんと労働の対価を払わないともっと何も得られないようにどんどんなっていくのだと思います。

虫歯をきちんとシーリングする為には治療過程で機械的刺激が必須になりますから、その刺激だけでもとりあえずの安定は崩れます。

治療した事をきっかけで歯髄の炎症が進み痛みが出るとか、歯髄が時間をかけて弱るのは保険診療ではよくある事ですから、かなり深くなった虫歯の歯髄を残すには自費治療を選択されたほうが可能性が高まると想像した歯科医の説明は共感できる気がして回答しました。

実際にはもっと細かく歯科医は診ていると思いますが、説明時間の長い短いに点数がない保険診療ではチェアーサイドで説明する時間はないのでしょう。

歯科医が説明に時間を要したがそれが収益に見合わない、そんな事ばかりしていますと他の医療スタッフにも多大な迷惑をかけることになりますから、自費をお探しくださいという説明になったように思います。

自費治療ではかなり高く設定するのが基本だと思います。

その代わり満足度は高くなるのではないかと思います。

私のように無償で付き合って長々と回答できる歯科医はあまりいない為、ここの登録者は多くても回答者も少なくなる一方です。

これからはきちんと労働の対価を払わないともっと何も得られないようにどんどんなっていくのだと思います。

虫歯をきちんとシーリングする為には治療過程で機械的刺激が必須になりますから、その刺激だけでもとりあえずの安定は崩れます。

治療した事をきっかけで歯髄の炎症が進み痛みが出るとか、歯髄が時間をかけて弱るのは保険診療ではよくある事ですから、かなり深くなった虫歯の歯髄を残すには自費治療を選択されたほうが可能性が高まると想像した歯科医の説明は共感できる気がして回答しました。

相談者からの返信

相談者からの返信相談者:

-ふみ-さん

返信日時:2024-12-25 16:46:34

>船橋先生

いつも詳細なアドバイスありがとうございます。

船橋先生は神様です。

ここで質問をする時、船橋先生見てくれるかなーと期待していたりします。

かなり参考にしてます。

抜髄を決心し、してきました。

本来は、賭けとして断髄を決心するのかもしれませんが…

今の歯科医院で治療を継続するのであれば、抜髄しか選択肢がありません。

RCTが終わって、歯髄の状態を聞くと、根尖少し上まで感染していたと言っておりました。どの程度かまでは聞いていませんが、歯髄が感染の色(赤っぽく)になっていたのでしょう。抜髄を開始した以上、患者の心理的にもそう答えておく方がよいというのもあるのかもしれませんが、そこは動画でも撮影されてなければ確認のしようがないので信じます。

あと、軟化象牙質はう蝕(図の赤部分)の周りまでであったが、それを全部取り除くと露髄する状態で、歯髄にも軟化象牙質は及んでいて、軟化象牙質の中にも雑菌がいるため感染が進んでいたとのことでした。

冷たい物が凍みていたので、歯髄は一応は生きているが弱ってきていたのかと尋ねると、

「冷たい物は感じているけども、感染してる」

ということで、抜髄一択だということでした。

部分断髄と可逆的な期待についても尋ねましたが、今回は当てはまらず、可逆的は新陳代謝の活発な10代までが期待できるもので、それ以上は難しいとの回答でした。

今回は、抜髄で進めることになりましたので、この相談もそろそろクローズいたします。

私はもっともっと歯について勉強しないといけないと思いました。

「治療した事をきっかけで歯髄の炎症が進む」ことも体験としてある(恐らくひとつ前の質問がそれかもしれない)ので、歯科医師の判断だけでなく、自分も原因のひとつ位見つけられるようになりたいと思います。

今回もありがとうございました。

いつも詳細なアドバイスありがとうございます。

船橋先生は神様です。

ここで質問をする時、船橋先生見てくれるかなーと期待していたりします。

かなり参考にしてます。

抜髄を決心し、してきました。

本来は、賭けとして断髄を決心するのかもしれませんが…

今の歯科医院で治療を継続するのであれば、抜髄しか選択肢がありません。

RCTが終わって、歯髄の状態を聞くと、根尖少し上まで感染していたと言っておりました。どの程度かまでは聞いていませんが、歯髄が感染の色(赤っぽく)になっていたのでしょう。抜髄を開始した以上、患者の心理的にもそう答えておく方がよいというのもあるのかもしれませんが、そこは動画でも撮影されてなければ確認のしようがないので信じます。

あと、軟化象牙質はう蝕(図の赤部分)の周りまでであったが、それを全部取り除くと露髄する状態で、歯髄にも軟化象牙質は及んでいて、軟化象牙質の中にも雑菌がいるため感染が進んでいたとのことでした。

冷たい物が凍みていたので、歯髄は一応は生きているが弱ってきていたのかと尋ねると、

「冷たい物は感じているけども、感染してる」

ということで、抜髄一択だということでした。

部分断髄と可逆的な期待についても尋ねましたが、今回は当てはまらず、可逆的は新陳代謝の活発な10代までが期待できるもので、それ以上は難しいとの回答でした。

今回は、抜髄で進めることになりましたので、この相談もそろそろクローズいたします。

私はもっともっと歯について勉強しないといけないと思いました。

「治療した事をきっかけで歯髄の炎症が進む」ことも体験としてある(恐らくひとつ前の質問がそれかもしれない)ので、歯科医師の判断だけでなく、自分も原因のひとつ位見つけられるようになりたいと思います。

今回もありがとうございました。

| タイトル | [写真あり] 抜髄か歯髄保存かの判断。素人なので決められない |

|---|---|

| 質問者 | -ふみ-さん |

| 地域 | 非公開 |

| 年齢 | 48歳 |

| 性別 | 男性 |

| 職業 | 非公開 |

| カテゴリ |

虫歯治療 根管治療その他 その他(写真あり) 覆髄・覆罩(覆ずい・覆とう) |

| 回答者 |

- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。

- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。

- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。